16 Aprile 2020

La depressione

Di che cosa si tratta? Come riconoscerla e gestirla?

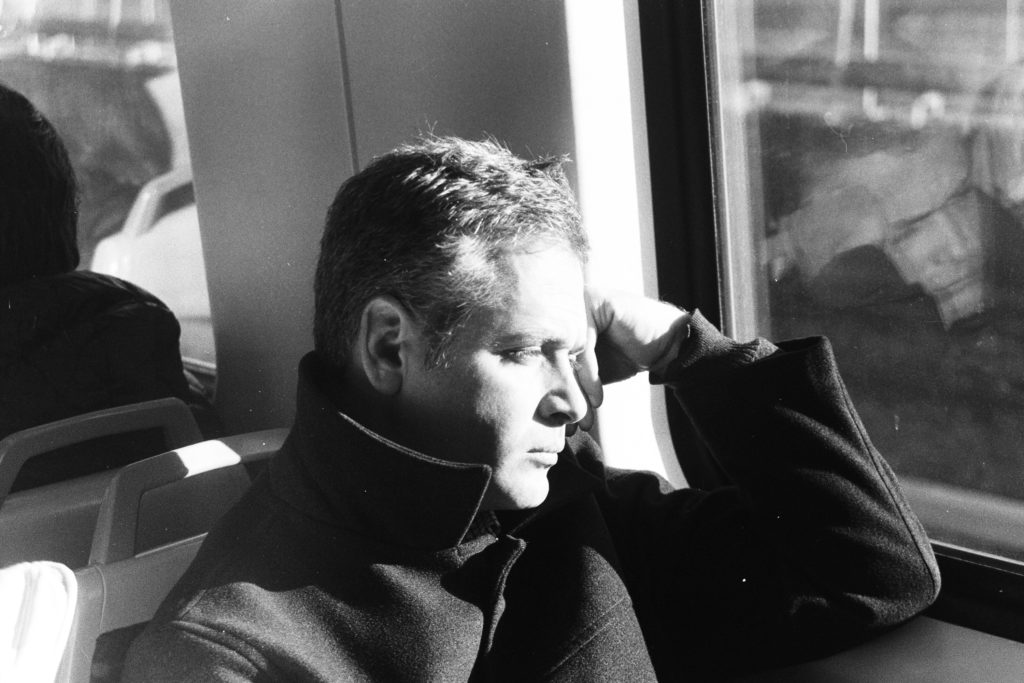

L’umore, le sue oscillazioni e la depressione

Si sente spesso parlare della depressione come di una patologia temibile ed assai diffusa, tanto da essere talvolta chiamata la malattia della nostra epoca. La parola è entrata a far parte del nostro linguaggio comune tanto che spesso la si utilizza per esprimere le emozioni di tristezza che si vivono in un momento preciso: sarà capitato a molti di noi, quando qualcuno ci chiede come stiamo, di rispondere “oggi sono depresso/a”, per indicare la particolare tristezza che può connotare il nostro umore.

Per esplorare e comprendere che cosa sia la depressione e come si manifesti, è utile prima fare un accenno su che cos’è l’umore, perché quando parliamo di depressione stiamo parlando proprio di un’alterazione patologica dell’umore della persona.

Il termine umore indica quella tonalità affettiva di base che connota la nostra esperienza, dalla quale possono nascere varie emozioni e sentimenti. Si tratta di una tonalità affettiva che generalmente si mantiene piuttosto stabile, ma che lungo la giornata può subire diverse oscillazioni anche ampie; tali oscillazioni dell’umore possono dipendere da vari fattori, come ad esempio gli eventi che accadono attorno a noi, i nostri progetti ed ambizioni, le difficoltà in cui ci imbattiamo, gli incontri che facciamo, l’aver sviluppato una malattia o esserne guariti. Tutti questi fattori e molti altri possono condizionare il nostro umore, che può oscillare fino ai limiti di una gioia incontenibile o di una tristezza inconsolabile; ma può anche stabilizzarsi su una certa serenità e/o tranquillità.

Queste oscillazioni quotidiane sono fisiologiche, suscitate dagli eventi della vita e caratterizzate da una durata relativamente breve: al termine dell’oscillazione, gradualmente la persona ritorna al proprio equilibrio emotivo tipico.

Quando parliamo della depressione non stiamo parlando di una particolare emozione o delle fisiologiche oscillazioni dell’umore, ma di una condizione umana patologica complessa, che coinvolge ed altera vari aspetti del funzionamento mentale, emotivo e fisico della persona. Sono due i fattori che distinguono la depressione dalle emozioni e dalle oscillazioni fisiologiche dell’umore. Il primo è la durata: mentre sia le emozioni sia le oscillazioni dell’umore sono molto variabili ed hanno una durata breve, la depressione altera l’umore e l’affettività della persona in modo stabile, suscitando sentimenti dolorosi (di tristezza, disperazione, colpa) inconsolabili e duraturi. Il secondo criterio che differenzia la depressione consiste nel suo esordio: mentre le emozioni e le oscillazioni dell’umore sono conseguenti ad un evento ben individuabile che la persona identifica come causa o fattore scatenante, la depressione esordisce e stravolge l’emotività della persona senza tuttavia poter essere ricondotta ad una causa scatenante; la persona depressa può individuare quando ha cominciato a sentirsi male, ma sinceramente non sa dire come mai si senta così afflitta ed abbattuta. Fanno eccezione i casi in cui la depressione insorge in seguito ad eventi particolarmente sconvolgenti, come un lutto, una perdita oppure alcuni eventi che possono alterare in modo drastico lo stile di vita della persona, come il pensionamento o l’insorgere di una malattia.

Che cos’è la depressione e come si manifesta

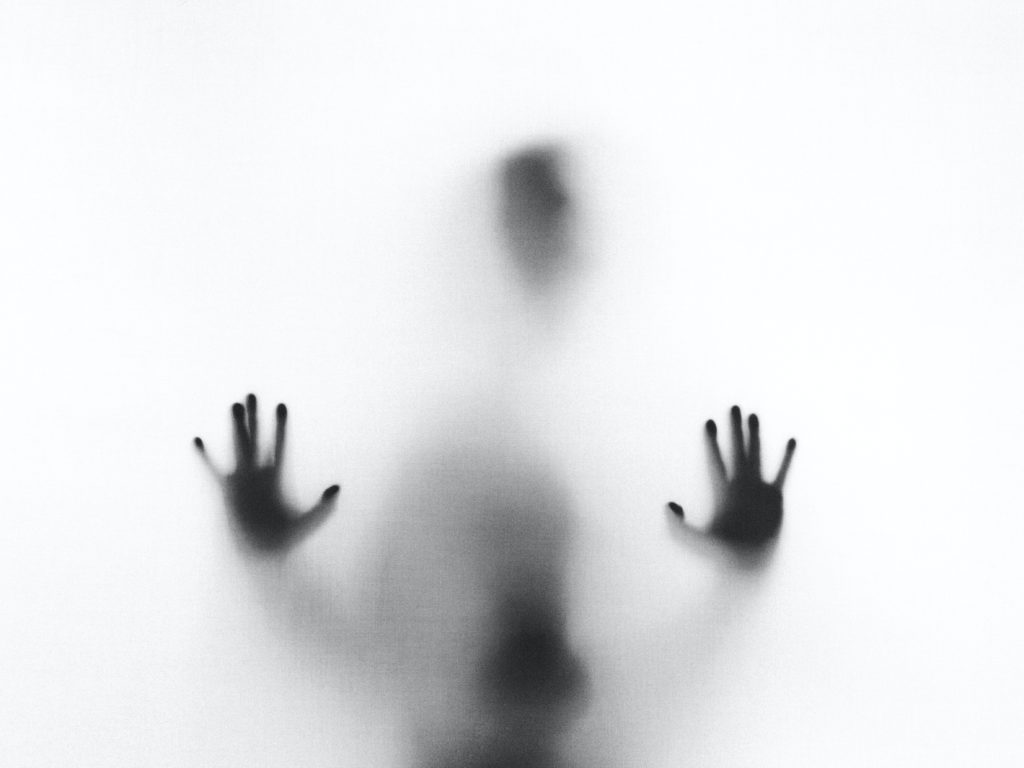

Possiamo definire la depressione come un’alterazione patologica del tono dell’umore, in cui prevalgono sentimenti di profonda tristezza, vuoto o irritabilità. L’affettività sperimentata da chi vive la depressione è sproporzionata, sia per l’intensità eccessiva rispetto agli eventi che la scatenano, sia per l’invariabilità estrema che la caratterizza. Questa sofferenza, inoltre, pervade e condiziona vari ambiti della vita dell’individuo (cognitivo, affettivo, familiare, sociale, lavorativo), alterando il suo funzionamento nella vita quotidiana e rendendo difficile se non impossibile per la persona svolgere molte delle attività che fino a poco prima erano abituali e/o piacevoli.

Possiamo chiederci quali sono i sintomi tipici della depressione, che possono fungere da campanello d’allarme, descriviamo di seguito i principali:

- forte senso di abbattimento e tristezza: la persona può sentirsi triste, senza speranza o scoraggiata per la maggior parte della giornata, si può sentire “spenta” o può accusare sentimenti di vuoto o di irritabilità accentuati anche di fronte ad eventi di poco conto.

- calo d’interesse e di piacere: l’individuo può sentire meno interesse, coinvolgimento e piacere nello svolgere le attività che in precedenza lo appagavano e gratificavano; può tendere ad abbandonare tali attività, così come può tendere a interrompere alcune o molte relazioni sociali, il che può portare ad un isolamento progressivo.

- riduzione del desiderio sessuale: l’interesse ed il desiderio sessuale possono essere notevolmente compromessi dalla depressione.

- modificazione dell’appetito: in alcuni casi l’alterazione dell’appetito prende la forma di una riduzione, per cui la persona riduce la quantità di cibo consumato e sente di doversi sforzare per mangiare. In altri casi, invece, l’appetito aumenta e con esso anche la quantità di cibo consumato, portando la persona a cercare in particolare certi alimenti (di solito carboidrati e dolci). Ne possono conseguire alterazioni del peso corporeo significative.

- modificazione del sonno: si tratta di sintomi importanti, che spesso costituiscono il campanello d’allarme che spinge la persona a chiedere aiuto. Di solito la depressione altera il sonno provocando frequenti risvegli notturni o al mattino presto, in seguito ai quali si fa molta fatica a riaddormentarsi. È meno frequente fare difficoltà ad addormentarsi la sera, ma può succedere.

- presenza di agitazione o rallentamento: la persona depressa, di solito, viene descritta da chi le sta accanto e la conosce bene come una persona più agitata o più rallentata rispetto al periodo precedente la malattia. Se agitato, l’individuo può non riuscire a stare fermo o seduto, può sentire il bisogno continuo di camminare, di muoversi o fare qualcosa; se rallentato, invece, può parlare molto lentamente, con voce bassa e monotona, può fare una fatica estrema ad intraprendere una qualsiasi attività e a reagire agli stimoli ambientali.

- ridotta energia: nella depressione il senso di stanchezza e di mancanza di energie è pervasivo e spesso particolarmente intenso; qualsiasi attività può richiedere uno sforzo ed una fatica eccessivi per la persona, che di conseguenza può decidere di abbandonare molte delle attività e degli impegni abituali.

- senso di svalutazione e di colpa: chi soffre di depressione di solito nutre una valutazione di sé molto negativa, che si accompagna alla presenza di forti sensi di colpa rispetto alle proprie azioni. Questi sentimenti hanno un’intensità sproporzionata rispetto alle reali capacità ed azioni della persona, e possono suscitare in lei continui pensieri insistenti o rimuginazioni sulla propria incapacità o colpevolezza.

- difficoltà di concentrazione: la persona può accusare difficoltà a orientare e concentrare l’attenzione, a pensare e a prendere decisioni su cose anche importanti; può inoltre lamentare problemi di memoria e dimenticare molti dettagli di ciò che accade nella vita quotidiana.

- pensieri di morte o di suicidio: è assai frequente nella persona depressa il pensiero della morte; spesso rimane solo un pensiero, seppur doloroso, ma talvolta può concretizzarsi in condotte autolesive o in veri e propri tentativi di suicidio. Questi tentativi nascono da un “terribile malinteso” (Spagnulo, 2014), cioè il pensiero che la morte potrebbe porre fine ad un sentimento doloroso vissuto come interminabile (che in realtà non è tale) oppure potrebbe essere la resa finale di fronte ad una situazione di difficoltà percepita come insormontabile (che però non lo è).

Questi sono i principali sintomi della depressione: la loro presenza ed intensità può variare da situazione a situazione. Infatti, a seconda della personalità e delle risorse psicologiche e sociali dell’individuo, la depressione può manifestarsi con vari gradi di intensità o gravità.

Perché si possa porre diagnosi di depressione, devono essere presenti un certo numero di sintomi di una certa intensità ed è necessario che il malessere alteri in modo significativo almeno un ambito della vita quotidiana della persona, ossia la sua capacità di lavorare, o di coltivare le relazioni sociali o familiari, o di prendersi cura di sé o di cercare e coltivare attività piacevoli.

Per valutare la gravità del quadro depressivo si prendono in considerazione il numero di sintomi presenti e la loro intensità, la quantità di aree della propria vita quotidiana compromesse dalla patologia e, molto importante, le aspettative rispetto al futuro.

Nel caso di una depressione lieve o media sono presenti pochi sintomi che interferiscono in modo contenuto con le attività quotidiane della persona. La persona sperimenta pensieri negativi in particolar modo nei confronti di se stessa, sviluppando sentimenti di inadeguatezza, colpa, inutilità e sentendosi poco importante. Si ha, invece, una depressione grave quando i sintomi sono particolarmente accentuati ed interferiscono in modo significativo con l’attività della persona nella maggior parte dei suoi ambiti di vita. In questo caso l’individuo sviluppa una visione negativa non solo rispetto a se stesso, ma anche rispetto agli altri, al mondo in generale ed al futuro: gli altri ed il mondo vengono considerati minacciosi o ostili, mentre rispetto al futuro prevale una visione negativa e pessimista.

Fattori di rischio e di protezione per la depressione

Possiamo ragionevolmente chiederci quali sono le cause della depressione, quali fattori rendono la persona più fragile, tanto da poter sviluppare una sofferenza di tipo depressivo.

Sebbene talvolta la depressione esordisca in seguito ad eventi difficili e/o traumatici che possono portare ad individuare quelli come causa principale, molte ricerche hanno dimostrato come non esista una causa unica che spieghi l’esordio e l’evolversi di una malattia.

Negli ultimi decenni, infatti, le ricerche che analizzano l’esordio e lo sviluppo delle patologie in generale fanno riferimento al modello teorico bio-psico-sociale: si considera, cioè, che ogni malattia venga causata da un insieme variegato di fattori, che riguarda la sfera biologica, fisica e genetica dell’individuo, la sua sfera psicologica, ossia come la personalità e le varie competenze psichiche dell’individuo si sono sviluppate nel tempo, e la sfera sociale, ossia le condizioni di vita familiare, relazionale e sociale in senso più lato con cui l’individuo si trova quotidianamente a contatto.

Per quanto riguarda la depressione nello specifico, i vari fattori che intervengono nella sua genesi e nel suo sviluppo possono essere distinti in funzione del ruolo che svolgono. Possiamo individuare, infatti, alcuni fattori predisponenti ed altri scatenanti, ma molto importanti sono anche i fattori protettivi.

I fattori predisponenti rendono la persona più fragile e vulnerabile:

- patrimonio genetico: numerose ricerche hanno messo in evidenza come le persone che hanno uno o più familiari di primo grado affetti da depressione maggiore hanno una probabilità maggiore di 1,3-5 volte di sviluppare una patologia depressiva rispetto alla popolazione generale.

- esperienze di accudimento ed educazione ricevute: il modo di reagire agli eventi di vita è influenzato anche dal modo in cui si è stati cresciuti e dall’esempio ricevuto dalle proprie figure di riferimento.

- eventuali esperienze traumatiche: si può trattare di esperienze di perdita, di abbandono o di colpa che, in particolar modo se vissute in tenera età possono rendere la persona più fragile.

I fattori scatenanti sono esperienze più recenti che possono travolgere la persona in una crisi che può esitare nello sviluppo della patologia:

- esperienze di successo o insuccesso: esperienze di ripetuto fallimento ma anche di successo che espongono l’individuo a forti pressioni o stress possono innescare una depressione;

- eventi di perdita o separazione: si tratta di circostanze difficili che espongono la persona a sviluppare sentimenti di solitudine, di abbandono ed inadeguatezza, e che possono innescare pensieri ed aspettative pessimistici rispetto a se stessi e al futuro;

- elevate richieste dell’ambiente: responsabilità e pressioni importanti, in ambito lavorativo, sociale o familiare alterano i ritmi di vita dell’individuo e le possibilità di riposo, suscitando stress ed affaticamento;

- malattie fisiche: dover fare i conti con una patologia organica, con la fragilità e l’inefficienza del proprio corpo espone la persona ad intensi sentimenti dolorosi, ad alterazioni delle proprie relazioni interpersonali e suscita ulteriore stress;

- tendenza al rimuginio: consiste nella tendenza a rimanere imbrigliati in una catena di pensieri negativi, catastrofici, che si alimentano l’un l’altro fino a creare una rete di negatività che intrappola e soffoca la persona, la quale non riesce ad agire concretamente per interrompere questo circolo vizioso, né riesce ad impegnarsi in attività produttive;

- esperienze di stress significative: lunghi periodi di stress intenso possono portare la persona ad esaurire le proprie energie psicofisiche, esponendola al rischio di un crollo depressivo.

I fattori protettivi sono quelle buone risorse, interne ed esterne alla persona, che abitano la sua quotidianità e la aiutano a costruire e proteggere la propria salute:

- supporto sociale: sapere di poter disporre della vicinanza emotiva di persone importanti (amici o familiari) e/o di un aiuto materiale o economico se necessario, può aiutare la persona a sentirsi meno sola e protetta, rendendo più facile affrontare le difficoltà, come ad esempio la fine di una relazione sentimentale;

- capacità di rilassarsi: dal momento che lo stress è uno dei principali fattori scatenanti la depressione, è importante potersi avvalere di alcune attività che permettano alla persona di rilassarsi e ricaricare le proprie energie: si può ricorrere all’uso di specifiche tecniche di rilassamento, oppure ad attività piacevoli, ricreative, culturali o sportive che aiutino la persona a stare meglio;

- capacità di abbandonare il rimuginio: è molto importante per la persona riuscire a lavorare sui propri pensieri, di modo da non rimanere imbrigliata nella spirale di pensieri negativi e pessimistici. Nelle situazioni di difficoltà è utile imparare ad agire per risolvere la criticità e nel caso in cui ciò non sia possibile, è utile imparare a lasciare andare i pensieri che avrebbero il solo effetto di accentuare il malessere;

- capire se i propri pensieri sono adeguati: è importante per la persona riuscire a riconoscere i giudizi che i la propria mente formula, per poi metterli in discussione, cercando di comprendere se essi siano veritieri oppure se siano eccessivamente rigidi, severi o negativi. Questo è importante per prendere progressivamente le distanze da quei giudizi eccessivamente negativi su di sé, sull’altro e sul futuro;

- capacità di vivere il presente: tipico della depressione è la tendenza a pensare spesso agli eventi spiacevoli o agli errori del passato, o a guardare al futuro con angoscia. Assai importante è la possibilità di coltivare la capacità di vivere di più nel presente, imparando ad assaporare ciò che accade nell’oggi e lasciando andare i pensieri angosciosi.

Quali prospettive terapeutiche?

Nel caso ci sia il timore di avere sviluppato una forma di depressione, è molto importante rivolgersi ad uno specialista che può valutare in modo accurato quale sia la situazione (quali le criticità e quali risorse), per poi dare indicazioni sulla terapia più adeguata per risolvere il malessere.

Dal momento che la persona depressa tipicamente è assalita da sentimenti di sconfitta, sensazioni di spossatezza e aspettative pessimistiche rispetto al futuro ed alla propria possibilità di stare meglio, è probabile che essa non riesca a trovare la forza e l’iniziativa per chiedere aiuto. Per questo può essere importante l’aiuto e lo sprone di persone vicine, che si rendono conto della sua sofferenza e la sollecitano a chiedere aiuto.

In prima battuta può essere molto importante rivolgersi al medico di base, che può fare una prima valutazione ed indirizzare eventualmente ad uno specialista.

Nel caso in cui si tratti effettivamente di depressione, allora è importante avvalersi sia di una terapia psichiatrica sia di una psicoterapia. Le ricerche, infatti, hanno dimostrato che la combinazione di una terapia farmacologica e psicologica è la strategia più efficace per ridurre i sintomi depressivi, risolvere l’episodio depressivo e prevenire le ricadute che si possono presentare in questa patologia.

Dal momento che la depressione è una patologia che coinvolge tutta la persona, alterandone gli equilibri psicologici ed anche quelli fisiologici, una consulenza psichiatrica è importante per valutare se sia necessaria una terapia psicofarmacologica. Questa, infatti, può aiutare a ristabilire gli equilibri fisiologici e biologici salutari e ad innalzare il tono dell’umore.

Indispensabile nella cura della depressione è un percorso di psicoterapia individuale, mediante la quale la persona può sperimentare la possibilità di:

- mettere a fuoco le dinamiche psicologiche della depressione, riconoscerle ed imparare a prendersi cura di esse;

- imparare a lasciare andare i pensieri negativi che rischiano di formare una catena che imbriglia;

- mettere a fuoco gli eventi di vita particolarmente stressanti o traumatici, ripercorrerli e rielaborare i vissuti dolorosi ad essi connessi;

- elaborare e sperimentare strategie di gestione dei problemi più salutari.

Può rivelarsi particolarmente utile un percorso psicoterapeutico familiare, in particolare nei casi di maggior fragilità, in quanto aiuta i famigliari coinvolti dalla depressione a pendersi cura della persona malata, di se stessi e delle relazioni familiari, migliorando i punti di forza e provando ad attenuare o risolvere le criticità relazionali che spesso accompagnano la malattia. Ne conseguono un miglioramento della sintomatologia, il miglioramento delle relazioni familiari e del supporto percepito nei momenti di difficoltà.

Percorsi di mindfulness si sono rivelati efficaci nell’attenuare la sintomatologia della depressione, soprattutto la tendenza a soffermarsi e rimanere bloccati su pensieri dolorosi, ed in particolare per prevenire le ricadute una volta superata la crisi depressiva.

Bibliografia

- American Psychiatric Association (2014), DSM-5 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali Quinta Edizione, Milano, R. Cortina Editore

- Spagnulo P. (2014), Liberi dalla depressione con la terapia cognitivo-comportamentale e la mindfulness, Salerno, Ecomind

Contatti

Chiama

Scrivi

Mi trovi in